2025.1.22

前回は休暇制度について取り上げました。今回からは2回に渡って、業務に起因するケガや病気を補償する「労災制度」について取り上げます。タイ、日本どちらにも同様の制度はありますが、日本では補償の対象となる「通勤」がタイでは対象にならないなどいくつか異なる点があります。まず今回は、両国の制度の違いについて比較しながら整理していきましょう。

両国の労災制度について確認しましょう

もし業務中にケガをしてしまった場合、その治療やリハビリ等にかかる費用を補償してくれるのが労災制度です。日本だけでなくタイにも同様の制度があり、業務中のケガ等を補償してくれます。

日本でもタイでも、従業員を1人でも雇用すると労災保険に加入する義務が発生し、その保険料は全額雇用主(事業主)負担となっています。

また、万が一業務中の事故等により死亡してしまった場合には、葬祭料や遺族年金といった遺族への補償制度がある点も両国同じです。

タイと日本の労災制度に違いはあるの?

タイと日本の労災制度の違いは、やはり補償の範囲でしょう。

日本では、実際に業務している間だけでなく、通勤や出張、休憩中(一部)など、業務に関連する行為を行っている最中の事故等であれば補償の対象となります。また、近年問題となっている長時間労働に起因する精神障害についても補償対象です。

一方タイで労災と認められる範囲は狭く、基本的には実際の業務中だけで、通勤や出張の行き帰り、休憩中の事故等は認められません。

また、補償対象と認定された場合でも、タイでは補償の額や期間に上限があります。例えば業務中の事故によって死亡してしまった場合、日本では条件を満たす限り補償を受け続けることができます。それに対しタイでは遺族(死亡)年金は最長10年間、最大14,000バーツ/月の制限があります。

タイと日本の労災の認定範囲を表にしてみました。

日本の方が広く、タイの方が狭いということがお分かりいただけると思います。そのため、本ブログのタイトルでも触れている「通勤中に事故に遭ったら?」

その答えは「日本では補償対象、タイでは補償対象外」でした。

特に注意したいポイントは?

ここまで、タイと日本の労災について比べてきましたが、もし日本人がタイでの勤務中にケガをしてしまった場合、適用されるのは日本の法律でしょうか?それともタイの法律でしょうか?

どちらの法律が適用されるのか、判断するポイントは「日本国内の事業の労働者であるかどうか」です。タイで労働している期間や業務内容ではなく、日本国内の企業(事業)からの命令を受けて業務していることが判断の基準となります。そのため、同じくタイで働いていても、タイ現地で採用されたり、タイの子会社に籍を移して働く移籍出向などの場合はタイの労災法が、長期であっても出張で日本の企業の指揮命令下で働く場合には日本の労災法が適用されるのです。

ただし、日本の労災制度には海外派遣者用に「特別加入」という制度があります。一部条件はありますが、本来は対象とならない海外派遣者についても、日本の労災保険から国内の労働者と同等の給付が受けられるというものです。

日本国内側の事業が労災保険に加入していて、所定の手続きを踏めば派遣の形態(転勤、移籍出向など)や派遣先での職種などは問われません。

あくまで日本からの派遣者のための制度で、現地採用や、単なる留学のための派遣については対象外ですのでご注意ください。

タイのように現地の労災補償の範囲が日本よりも狭い国や、そもそも労災制度自体がない国に派遣される場合にはぜひ利用したい制度です。詳しくは最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。

出張と出向の違いについては過去にも取り上げていますので、あわせてご参照ください。

2023年10月26日更新

タイ労働法と日本労働法の違い⑤(タイへの勤務命令、それって出張?出向?)

KING OF TIMEおすすめ機能

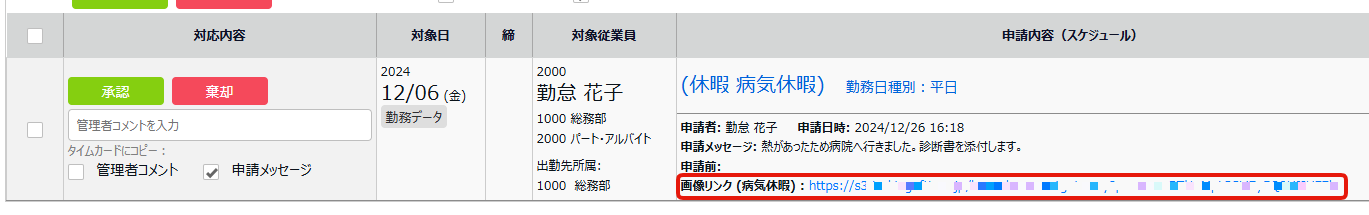

KING OF TIMEには、休暇を申請する際に診断書などの画像をアップロードできる機能があります。休暇申請の際に画像のアップロードを「必須」とするか「任意」とするか選択できます。

たとえば病気休暇だけは休暇申請の際に画像のアップロードを「必須」とする、ということもできますので、休暇の種類に応じて適切に管理することができます。

承認者の方は、下記画像の赤枠部分のリンクをクリックすると従業員が添付した画像を確認いただけます。

次回は、タイで起きた労災事例を取り上げる予定です。実際の事例をもとに、同様の事故を起こさないためにはどうすればよいか考えてみましょう。