2025.7.31

こんにちは。前田千文です。

1998年5月にタイに来てから、早27年が経ちました。

この長い年月の間に、私は多くの日本人駐在員やタイ人労働者の働く姿を見てきました。

私自身も20代から50代に掛かる時代をタイで働いており、「世代交代」という言葉がしっくりくる変化を身に染みて感じております。

今回は、過去20年と比べた日本人駐在員とタイ人労働者の質の変化、そしてその意味について、私の経験をもとに考察したいと思います。

1. 日本人駐在員の変遷-開拓者から調整役へ

10年前、20年前の日本人駐在員像

20年前、タイの日系企業は「進出ラッシュ」の真っただ中でした。

大手企業は既に進出していましたが、それに付随して中小企業や地方企業が工場や販売拠点を新たに立ち上げ、市場を切り拓くための“開拓者”としての駐在員が多く派遣されました。

彼らは一般的に50代以上のベテランで単身で赴任される方が多く、強い責任感と決断力を持ち、また大きな裁量を与えられ、タイ現地の状況に臨機応変に対応しながらも、日本的な管理スタイルを貫く人が多かった印象です。

この時代の日系企業文化は、まだまだ日本の企業風土を強く反映しており、「上下関係の厳しさ」や「長時間労働」「細かい指示·報告」の体制が根強く残っていました。

駐在員は“指揮官”として従業員を管理し、現地スタッフに日本式の仕事のやり方を徹底させる役割を担っていたと感じました。

<表1:年代と日系企業のタイ進出傾向>

| 年代 | 主な進出傾向・背景 |

| 1960年代 | 日タイ修好100周年(1967年)前後、繊維業が中心に進出 |

| 1970年代 | 円高・産業の空洞化を背景に、輸出型製造業が進出 |

| 1980年代 | プラザ合意(1985年)後に自動車・電機関連が大量進出 |

| 1990年代 | ASEANの生産拠点化、日系企業のサプライチェーン整備が進行 |

| 2000年代 | 地方企業や中小企業のタイ進出も拡大 |

| 2010年代 | サービス業・小売業の進出が拡大、現地化も進展 |

| 2020年代~ | 製造業の高度化、EV・DX関連投資、タイ人の管理職への活用が進む |

近年の駐在員-若手の増加とマネジメントの変化

ところが近年、タイに派遣される日本人駐在員の年齢層は若年化が進み、私よりも年下の20~30代の赴任者が増えています。

若い方が多く駐在することにより、家族で帯同する方も多く見かけるようになりました。

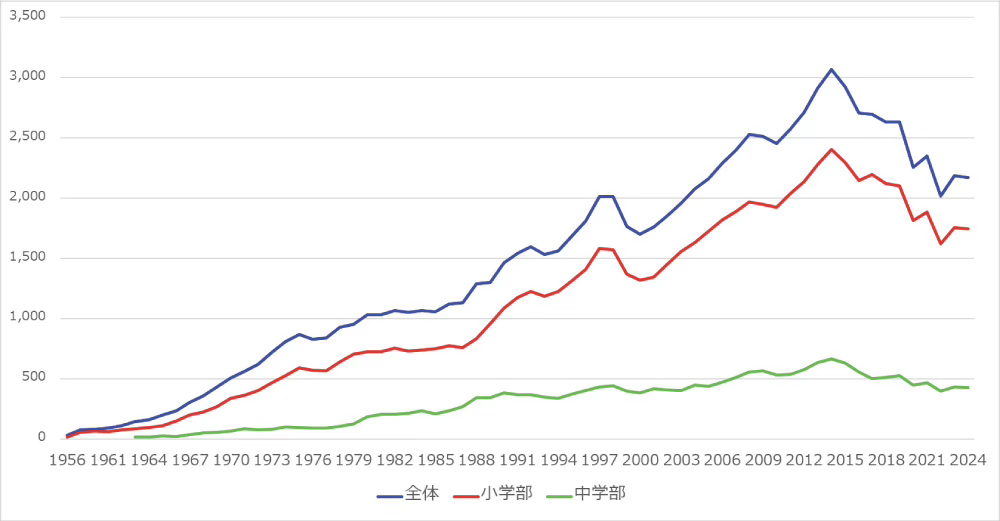

学齢期のお子さんを連れた日本人を多く見かけるようになり、バンコク日本人学校の生徒数も、ピーク時の2015年よりは減少しているものの、現在でも約2,170名の生徒が学んでいます。

<表2:バンコク日本人学校:生徒数の推移>

若年層の派遣が増えた要因として、タイが日本から距離的に近く、生活水準自体が向上したことにより、タイでの勤務がキャリアの一環として位置付けられ、単なる“駐在”というよりも「日本本社におけるグローバル人材の育成」の側面が強くなっていることも背景にあります。

この世代の駐在員は、従来のような“命令型”のマネジメントよりも「現地スタッフとの対話」「多様な価値観の尊重」「柔軟な対応」を重視する傾向が見られます。

日本本社との橋渡し役でありながらも、現地文化を理解し、現地の意見を吸い上げながら業務を進める「調整役」としての資質が求められています。

また、近年の日系企業は「タイ人幹部社員の能力の向上」や「タイ現地化」の流れを強めており、日本人駐在員の人数も徐々に縮小傾向にあります。

これからの駐在員には、「日本式を押し付ける」だけでなく、現地スタッフと共に学び、共に成長する姿勢が不可欠となっています。

2. タイ人労働者の世代による変化と特徴

40~60代のタイ人労働者の特徴と時代背景

タイ人労働者の世代による価値観の違いが明確になりつつあると感じます。

40~60代のタイ人は「企業で働く第一世代」と呼ばれており、親世代(現在80代以上)で企業に会社員として所属し働く者は少なく、自営業、公務員、農家などが多く占められていました。

そのため、会社で働く人のロールモデルがいないという世代でもあります

40代後半~60代の世代は日系企業が急速に拡大していた1990年代〜2000年代初頭に多く働いていた世代で、彼らは日本の経済成長期の価値観を共有しています。

この世代は「忠誠心」「規律」「勤勉さ」を重視し、日本語を勉強して仕事に取り組む人も多く、所属する企業の安定と長期勤務を望む傾向が強かったです。

また同時に金銭的な豊かさ(=給料、待遇)を求める傾向も強かったため、安定は求めるものの、より良い待遇を求め転職をする傾向が強かった世代でもあります。

元々持っていた日系企業の厳しい管理スタイルにも慣れており、「上司の指示に従う」といった日本式の上下関係が自然と身についています。

また、彼らが働いていた当時は、タイ国内での職業選択肢が限られていたこともあり、日系企業の待遇や安定性、日本式の教育を重視するスタイルが大きな魅力でした。

20~30代の若いタイ人労働者の価値観と特徴

一方、20〜30代の若い世代は、インターネットやスマートフォンに親しみ、多様な情報を多様な手段で得ることができます。

タイ国内外を問わず情報を得ることができ、また実際に日本を含めた海外に旅行などで訪問し、実際に体験する機会に恵まれた世代でもあります。

そのため彼らの価値観や労働観は大きく変わりました。

若いタイ人は給料や待遇よりも、「自己実現」「働きがい」「ワークライフバランス」を重視し、職場環境やキャリアパスに敏感です。

フリーランスとして働く方も多く見かけるようになり、一つの会社や働き方にこだわらない傾向が強まっています。

また、日系企業以外にも、中国や韓国、欧米の多国籍企業など多くの選択肢があり、その中から自分の価値観に合った職場を選ぶ時代です。

待遇に関しては、金銭だけを見ると日系企業は低い傾向がみられ、その代わり、1度入社したらよほどの理由がない限り解雇されることはない安心感や、入社後の教育制度の充実さを求め日系企業へ入社してくる若者もいます。

日系企業が他国の企業と異なるは「社員に快適さに寄り添った職場環境」「研修や教育制度の充実」「安定したキャリアパス」だと感じます。

3. 日本人駐在員が今アップデートすべき点とは?

このような変化の中で、現役の日本人駐在員にとって重要なのは、「過去の成功体験に固執せず、現地の実情に即したマネジメントに変えること」です。

タイ人スタッフからよく聞くのは、「指示されるだけでなく、自分の意見を尊重してほしい」「なぜそれをするのか、背景を理解したい」という声です。

40代から60代は「トップダウン式の指示待ち型」でも良かったのですが、特に若い世代に対しては、納得感なく指示されてもモチベーションが上がらず、離職に繋がりやすいのが現状です。

そこで重要なのは、以下の点と感じます。

<表3:重要なマインドセットスキルと内容>

| 必要なマインドセット・スキル | 内容 |

| 対話を重視する姿勢 | 指示・命令のみではなく、話し合いを通じて相互理解を深める。 会社の譲れない考え・手順は、理由や背景も含め説明する。 |

| 文化的背景への理解 | 年齢・役職による上下関係(ピー/ノーン文化)を理解し、柔軟に対応する。 |

| 学び合うマインドセット | 教えるだけでなく、現地スタッフから学ぶ姿勢を持つ。 |

| 評価制度の見直し | 「公正な評価」と「成長機会」の提供が必須。 |

これらのポイントを押さえることで、日本人駐在員は現地スタッフとの信頼関係を築き、組織のパフォーマンス向上に貢献できると考えます。

4. 日系企業の現地化と駐在員の役割の変化

今後、日系企業の現地化はますます進むものと考えます。

駐在員の人数は減少し、タイ人管理者の割合が増える一方で、日本人駐在員は「日本の価値観や技術を伝えつつ、現地の事情を理解して融合する」という高度な役割が期待されます。

例えば、技術移転や品質管理、経営戦略の共有など、単なる指示役ではなく「橋渡し役」「コーディネーター」としての能力が問われる時代に入っていると感じます。

また、駐在員自身が多様なバックグラウンドを持つタイ人と共に働く中で、グローバルマインドを育むことも重要です。

これはご自身のキャリア形成にも大きくプラスになると考えます。

まとめ

過去20年の間に、日本人駐在員もタイ人労働者の価値観や労働観も大きく変わりました。

世界情勢の変化、タイ社会の変化、技術の進歩、価値観の多様化がそれぞれに影響を与えています。

駐在員は、これまでの「日本流」を押し付けるマネジメントから脱却し、現地文化を尊重しながら共に働く姿勢を持つことが求められていると感じます。

また、若いタイ人労働者は新しい働き方や価値観を持ち込み、日系企業の未来を担っています。

彼らとどのように信頼関係を築き、共に成長していくかが、これからの日系企業の成功のカギとなるでしょう。

長年にわたりタイで働く私の経験から言えるのは、変わりゆく時代の中で「柔軟さ」と「相互理解」をもって歩み寄ることが重要で、同時に、「スピード感」も併せつ必要性を感じます。

今日の話題が皆様の日々のお仕事に活かしていただければ幸いです。

執筆者:前田千文

2001年1月、TJ Prannnarai Recruitment創業。2015年より泰日経済技術振興協会にて労働法の講師を拝命。2025年7月、アベノ印刷の2代目社長に就任。